Penulis: Afrinza Amalushsholehah

“Tak ada yang lebih tabah dari hujan di bulan Juni”

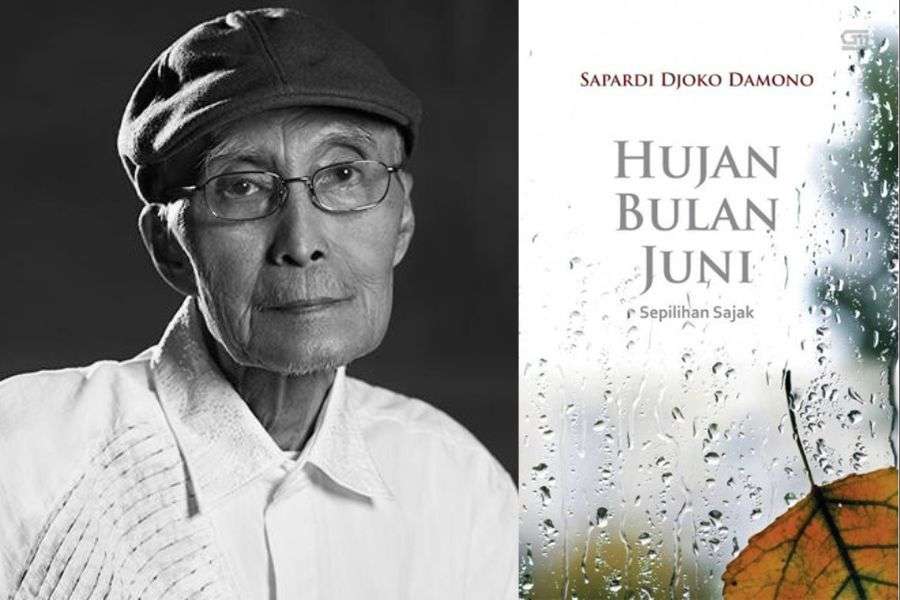

BILIK SASTRA – Barangkali tak ada baris puisi Indonesia yang sepopuler dan seakrab itu di telinga masyarakat, bahkan mereka yang bukan penikmat sastra sekalipun.

Hujan di Bulan Juni, puisi pendek karya Sapardi Djoko Damono, telah menjelma menjadi semacam mantra keseharian yang sering dikutip di media sosial, diingat dalam hati, bahkan dijadikan pengantar rasa oleh mereka yang kesulitan mengungkapkan cinta dalam kata-kata.

Namun, di balik puisi yang tampak sederhana ini, tersembunyi kedalaman rasa, filosofi, dan kekuatan imajinatif yang menjadikan Sapardi Djoko Damono sebagai salah satu sastrawan paling hebat dalam sejarah sastra Indonesia.

Melalui puisinya, ia telah mengubah cara kita memandang bahasa: dari sesuatu yang kaku dan formal menjadi medium reflektif, personal, dan penuh akan makna.

Bahasa yang membasuh, bukan menghantam

Di tengah tren kepenulisan yang penuh gejolak, di mana banyak sastrawan terdahulu memilih jalur politik dan sosial sebagai medan ekspresi, Sapardi justru mengambil jalan sunyi. Puisi-puisi yang ia ciptakan tidak menghantam, melainkan membasuh jiwa.

Ia memilih untuk tidak menggunakan bahasa untuk menyerang dunia luar, melainkan untuk menyelami batin manusia, emosi yang tersembunyi, serta keheningan yang sering terabaikan. Dalam puisi-puisinya, kata-kata seolah tidak berdiri untuk berdebat, melainkan merangkul dan menenangkan.

Salah satu contoh paling menonjol dari kekuatan pendekatan tersebut terlihat dalam puisi legendarisnya, Hujan di Bulan Juni. Sekilas tampak seperti puisi alam biasa, tetapi sebenarnya karya ini menyimpan berbagai lapisan makna yang sangat manusiawi.

Hujan, dalam puisi tersebut, menjadi lambang dari cinta yang tertahan, kesabaran tanpa pamrih, dan ketabahan yang tidak mengeluh. Kata “tabah” yang muncul di baris awal bukan sekadar deskripsi, tetapi pernyataan emosional yang membangun keseluruhan nuansa puisi.

Sapardi menghadirkan dunia yang tidak gaduh namun penuh resonansi; dunia batin yang sunyi tetapi menggugah. Ia menyampaikan bahwa keindahan kadang hadir dalam diam, dan kekuatan bisa bersembunyi dalam kelembutan.

Tawarkan ruang kontemplasi yang luas

Dalam puisi lainnya, Sapardi terus menawarkan ruang kontemplasi yang luas bagi pembacanya. Ia tidak menciptakan puisi sebagai sebuah tafsir tunggal, tetapi sebagai pintu yang bisa dibuka dari berbagai arah.

Hujan di Bulan Juni, misalnya, bisa kita baca sebagai kisah cinta tak terbalas, representasi ketulusan yang tidak menuntut balasan, atau bahkan sebagai renungan spiritual tentang penerimaan dan kesadaran diri.

Keterbukaan makna ini adalah ciri khas Sapardi: ia mempercayai pembaca untuk menemukan sendiri pengalaman estetik dan emosionalnya.

Maka tidak mengherankan jika puisinya terus dikenang lintas generasi karena setiap orang, pada titik tertentu dalam hidupnya, akan menemukan diri mereka dalam bait-bait Sapardi.

Sosok sastrawan yang membumi

Kehebatan Sapardi Djoko Damono tidak hanya terletak pada kedalaman makna yang ia suguhkan, tetapi juga pada caranya menjangkau pembaca dari berbagai latar belakang.

Ia menulis bukan semata-mata untuk para kritikus sastra atau akademisi, melainkan untuk siapa pun yang bersedia mendengarkan dengan hati.

Puisinya begitu menyentuh karena ia mampu menyampaikan hal-hal yang terlihat kompleks dan abstrak menjadi sederhana dan konkret. Karya-karyanya terasa sangat membumi karena mengangkat pengalaman sehari-hari yang akrab, seperti hujan, angin, dan perasaan sepi, namun selalu menyimpan lapisan makna yang membuat pembaca ingin kembali merenungkannya.

Lahir di Surakarta pada 20 Maret 1940, Sapardi Djoko Damono adalah contoh nyata dari sosok penyair yang intelektual sekaligus humanis. Ia meniti karier sebagai akademisi, dosen, dan pemikir sastra, namun keberadaannya di dunia akademik tidak membuat puisinya jauh dari masyarakat.

Ia justru menjembatani dunia akademik dan dunia sehari-hari melalui bahasa yang jernih dan penuh perasaan. Alih-alih membangun menara gading, ia membangun jembatan. Alih-alih menyulitkan, ia justru menyederhanakan.

Baca juga: Sastra Klasik dan Sastra Modern, Bedanya Apa?

Puisinya mampu beresonansi dengan hati pembaca

Bahasa puisi yang ia ciptakan tidak bertujuan untuk dipamerkan sebagai prestise intelektual, tetapi untuk menjadi medium komunikasi emosional yang tulus dan jujur.

Dalam setiap bait puisinya, Sapardi hadir lebih sebagai teman ketimbang penceramah. Ia tidak menempatkan dirinya di atas pembaca, melainkan sejajar sebagai sesama manusia yang merasakan getir dan manisnya hidup.

Puisinya tidak menggurui, tidak memaksakan moral, dan tidak berpura-pura tahu semua jawaban. Ia justru menunjukkan bahwa tidak semua luka perlu dijelaskan, tidak semua cinta harus dimenangkan, dan tidak semua pertanyaan perlu dijawab.

Sapardi memahami esensi kehidupan: bahwa keindahan sering kali hadir dalam kerendahan hati dan bahwa bahasa bisa menjadi pelipur, bukan sekadar alat bicara.

Maka tak heran, puisi-puisinya terus hidup dan beresonansi dalam hati banyak orang, bahkan setelah ia tiada.

Jejak langkah tetap basah

Sapardi Djoko Damono telah berpulang pada Juli 2020 lalu, tetapi jejak puisinya tetap hangat di benak kita yang membasahi ingatan selayaknya hujan turun perlahan di sore yang sepi.

Kepergiannya menyisakan ruang sunyi dalam dunia sastra Indonesia, tetapi juga mengukuhkan warisannya sebagai penyair yang tidak hanya menulis kata-kata, tetapi juga menjaga perasaan kolektif bangsa.

Dalam dunia yang sering tak memberi tempat bagi kerentanan, Sapardi hadir sebagai suara yang lembut namun kuat; memberi ruang bagi kesedihan, keraguan, cinta yang tertahan, dan harapan yang nyaris padam. Ia adalah penjaga kepekaan, yang lewat bait-baitnya membuat kita berani merasa, bahkan saat dunia menyuruh kita untuk tegar.

Karya-karyanya menginspirasi banyak orang

Melalui puisi-puisinya, Sapardi mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu tentang perlombaan, gebrakan, dan pencapaian. Ada nilai dalam sebuah keheningan, dalam menunggu, dan dalam mencintai dari kejauhan tanpa menuntut balasan. Nilai-nilai ini terasa seperti serpihan kebijaksanaan lama yang hampir terlupakan di tengah gempuran dunia digital yang bising dan instan.

Di tengah banjir tren yang mengajak kita bergerak cepat dan merasa dangkal, puisi Sapardi mengajak kita berhenti sejenak, menarik napas panjang, dan merasakan kedalaman. Justru karena kehidupan modern semakin menjauh dari keheningan batin, karya-karya Sapardi menjadi semakin relevan sebagai pengingat bahwa pelan bukan berarti tertinggal, dan sunyi bukan berarti hampa.

Sapardi juga memberi pelajaran penting yang tak lekang waktu: bahwa sastra tidak harus rumit untuk menjadi bermakna. Kekuatan puisi bukan hanya pada bentuknya, tetapi pada ketulusannya. Ia membuktikan bahwa bahasa yang jujur dan bersahaja bisa lebih menyentuh daripada diksi yang berputar-putar dan tinggi.

Baca juga: Hari Puisi Nasional: Menurunnya Minat Puisi di Kalangan Anak Muda

Tugas generasi muda untuk melestarikannya

Kini, tugas kita bukan hanya mengagumi karyanya, tetapi juga menjaga semangatnya tetap hidup. Dengan membaca ulang puisinya, menyelami makna setiap bait, dan menulis dengan hati yang peka, kita meneruskan jejak Sapardi dalam bentuk yang baru dalam tulisan, dalam sikap, dan dalam cara kita menyikapi hidup.

Sastra bukan menara gading, melainkan jembatan kemanusiaan yang Sapardi telah bangun dengan amat indah.

Mungkin, suatu saat nanti ketika hujan turun di bulan Juni, kita akan terdiam sejenak dan teringat kembali: bahwa mencintai dalam diam adalah bentuk ketabahan yang paling dalam. Seperti Sapardi yang mencintai bahasa dan manusia tanpa riuh, namun terasa sampai ke dasar hati.

Warisannya bukan hanya berupa buku-buku puisi, tetapi juga cara hidup yang lebih peka, lebih lambat, lebih manusiawi. Ia telah tiada, tetapi suaranya masih ada, mengalir pelan, namun pasti, di antara kenangan dan harapan kita.

Dalam dunia yang terus berubah dan tergesa, puisi Sapardi tetap menjadi jangkar yang mengingatkan kita untuk menjadi manusia, sepenuhnya.

Editor: Kru BiSa